Dokumentation in 3 Teilen

Queere Opfer der NS-Diktatur

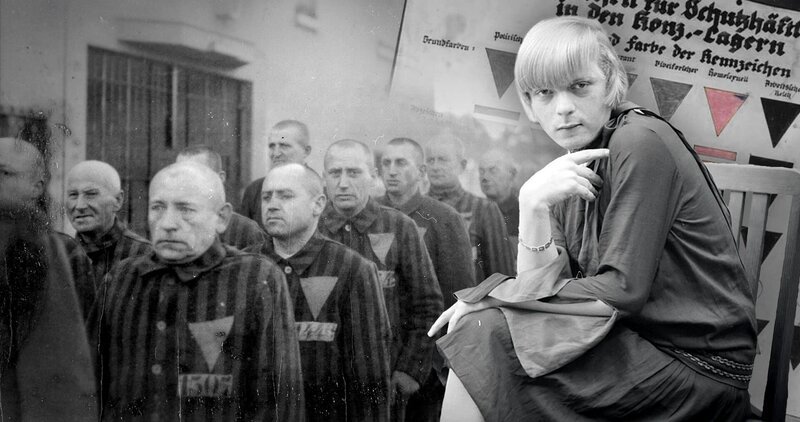

Folge 1 Queere Menschen werden vom NS-Staat brutal verfolgt. Viele werden in Konzentrationslagern inhaftiert. Auf ihrer Häftlingskleidung müssen sie teilweise den sogenannten Rosa Winkel als besonderes Kennzeichen tragen.Bild: ZDF und Bianca Büdenbender, AutorenkombinatWarum wurden Schwule, Lesben und Transpersonen im Nationalsozialismus verfolgt? Die Dokumentation zeigt, wie die Nazis Strafen verschärften und queere Menschen terrorisierten. Drei ergreifende Schicksale zeigen, wie Homosexuelle in der NS-Zeit unterdrückt wurden, aber auch, wie sie lebten und überlebten. Ihren Geschichten gehen der Schauspieler Jannik Schümann und die Aktivistinnen Kerstin Thost und Julia Monro nach. Sexuelle Minderheiten wurden von den Nazis unterdrückt, eingesperrt und ermordet. Der Paragraf 175 kriminalisierte in der NS-Zeit homosexuelle Männer – doch die Nazis diskriminierten auch Lesben und Transpersonen.

Queere Menschen werden vom NS-Staat brutal verfolgt. Viele werden in Konzentrationslagern inhaftiert. Auf ihrer Häftlingskleidung müssen sie teilweise den sogenannten Rosa Winkel als besonderes Kennzeichen tragen.Bild: ZDF und Bianca Büdenbender, AutorenkombinatWarum wurden Schwule, Lesben und Transpersonen im Nationalsozialismus verfolgt? Die Dokumentation zeigt, wie die Nazis Strafen verschärften und queere Menschen terrorisierten. Drei ergreifende Schicksale zeigen, wie Homosexuelle in der NS-Zeit unterdrückt wurden, aber auch, wie sie lebten und überlebten. Ihren Geschichten gehen der Schauspieler Jannik Schümann und die Aktivistinnen Kerstin Thost und Julia Monro nach. Sexuelle Minderheiten wurden von den Nazis unterdrückt, eingesperrt und ermordet. Der Paragraf 175 kriminalisierte in der NS-Zeit homosexuelle Männer – doch die Nazis diskriminierten auch Lesben und Transpersonen.Sie sollten aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen werden. Mehr als 50.000 queere Menschen wurden nachweislich verfolgt. Die Dokumentation beleuchtet drei ergreifende Schicksale im Kontext des NS-Terrors: Elli Smula wurde als lesbische Frau verfolgt, Liddy Bacroff als „Transvestit“ von den Behörden schikaniert und Rudolf Brazda wegen seiner Homosexualität im KZ Buchenwald inhaftiert. Um ihre Geschichten zu erzählen, gehen der Schauspieler Jannik Schümann und die Aktivistinnen Julia Monro und Kerstin Thost auf Spurensuche in Archiven und sprechen mit Historikerinnen und Historikern. Sie erfahren, wie manche es trotz widrigster Umstände schafften, ihre Identität auszuleben und sich als queerer Mensch in der NS-Zeit zu behaupten. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten endete die liberale Ära der 1920er-Jahre abrupt. Die „Seuche der homosexuellen Liebe“ sollte laut Naziideologie ausgerottet werden. SS-Chef Heinrich Himmler gründete die „Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung“ und erklärte Homosexuelle zu Staatsfeinden. Schon ab 1934 wurden nahezu alle Treffpunkte für queere Menschen durch die Nationalsozialisten zerstört. Razzien und Verhöre mit Folter gehörten zum Repertoire der Verfolger. Neben Polizei und Gestapo beteiligten sich auch Juristen und Mediziner an der Verfolgung sexueller Minderheiten. Die Akten zeigen: Etwa 50.000 homosexuelle Männer wurden zwischen 1933 und 1945 wegen Verstößen gegen Paragraf 175 verurteilt. Ihr Weg führte nicht nur in die Zuchthäuser, sondern oft auch in die Konzentrationslager. Die Verfolgung von Lesben und Transpersonen ist schwieriger nachzuzeichnen, da die Strafverfolgung in der NS-Justiz für sie keine eigene Kategorie vorsah. Doch auch für sie fand das Regime eigene Methoden der Verfolgung. Mit dem Ende des Nationalsozialismus blieb das Unrecht, das man homosexuellen Menschen und Transpersonen angetan hatte, lange ungesühnt. Denn sie blieben auch nach 1945 gesellschaftlich unerwünscht. Erst 2023 wurde ihnen im Bundestag offiziell gedacht. Eine Entschädigung haben die meisten für das erlittene Unrecht nie erhalten. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 27.01.2024 ZDFinfo Queere Schicksale in der NS-Diktatur

Folge 2Nelly Mousset-Vos und Nadine Hwang führten eine heimliche Beziehung im KZ Ravensbrück. Inmitten der Grausamkeit fanden sie Trost und Halt in ihrer Liebe zueinander.Bild: imago196998724 (Nelly Mousset-Vos)Verfolgt, verhaftet und weggesperrt. Queeren Menschen drohte in der NS-Diktatur großes Leid – und sogar der Tod. Selten wagten es homosexuelle Personen und Transpersonen, sich zu outen. Ein Coming-out im Nationalsozialismus bedeutete gesellschaftliche Verachtung, Ausgrenzung und Strafverfolgung. Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche dreier queerer Menschen in der NS-Zeit: Fritz Spangenberg, Gerd Kubbe und Nelly Mousset-Vos. Die Nationalsozialisten verachteten queere Menschen als „entartet“. Sexuelle Minderheiten wurden systematisch diskriminiert, verfolgt und ermordet.Für die Dokumentation begeben sich der Schauspieler Jannik Schümann und die Aktivistinnen Julia Monro und Kerstin Thost auf eine Spurensuche nach drei historischen Schicksalen. Sie bringen bewegende Lebensgeschichten ans Licht, die von Recht und Unrecht, Freiheit, Liebe, Widerstandskraft und Überlebenswillen erzählen. Dabei zeigt sich, wie manche es trotz widrigster Umstände schafften, ihre Identität zu leben. Queere Menschen wurden ausgegrenzt und als Feinde der „deutschen Rasse“ gebrandmarkt. Auf Basis des Paragrafen 175, der Homosexualität zwischen Männern verbot, verurteilte das Naziregime Zehntausende schwule Männer. Etwa 15.000 wurden in Konzentrationslager deportiert, viele dort ermordet. Ein rosafarbener Stoffwinkel war dort ihr Erkennungszeichen, der sie auch in der Lagerhierarchie zu verachteten Außenseitern machte. Sexuelle Beziehungen zwischen Frauen waren in der NS-Zeit nicht explizit durch Gesetze verboten. Trotzdem zerschlug das NS-Regime die queere Szene, nicht nur in Deutschland, sondern auch als Besatzer in ganz Europa. Für queere Frauen begann eine Zeit der Unterdrückung und Angst. Transpersonen und gender-nonkonforme Menschen lehnten die Nazis ebenso ab wie Homosexuelle, da sie ihrem Ideal eines „gesunden Volkskörpers“ widersprachen. Den Wunsch, in einer eigenen Geschlechtsidentität zu leben, verachtete man als Geisteskrankheit. Daher verfolgte man auch Transpersonen mit gnadenloser Härte. Der Schauspieler Jannik Schümann sucht nach Spuren des Jungapothekers Fritz Spangenberg, der im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Wehrmacht kämpfen musste. Fritz wurde wegen seiner Homosexualität denunziert und nach Paragraf 175 verurteilt. Gesellschaftlich geächtet und zum einfachen Soldaten degradiert, inhaftierte ihn das Regime für neun Monate im Wehrmachtsgefängnis von Torgau an der Elbe. Doch auch nach dem Gefängnis verfolgte ihn das Stigma als schwuler Soldat. Er wurde an die Front zurückgeschickt, um sich in einer Strafeinheit „zu bewähren“. Doch diese Einheiten waren Todeskommandos. Spangenberg galt schon wenige Wochen später, am 9. Februar 1944, als vermisst. Jannik Schümann trifft Klaus Dieter Spangenberg, der über 15 Jahre hinweg Dokumente und Briefe aus Familien- und Wehrmachtsarchiven untersucht hat, um das Schicksal seines Großonkels zu rekonstruieren. Aktivistin Julia Monro erforscht das Schicksal des Transmannes Gerd Kubbe. Er lebte und arbeitete in der Weimarer Zeit offen als Mann. Von niemandem wollte er sich sagen lassen, wie er zu leben hatte und wie er sich kleiden sollte. Doch die Nationalsozialisten tolerierten keine Transpersonen. Gerd bekam 1933 seinen „Transvestitenschein“ entzogen, der ihm das Tragen von Männerkleidung amtlich erlaubte. Als er sich dem Verbot widersetzte, wurde er im Januar 1938 wegen „Transvestismus“ auf Anordnung von Reinhard Heydrich in sogenannte Schutzhaft genommen und im Konzentrationslager Lichtenburg ohne Prozess inhaftiert. Dort herrschten katastrophale Haftbedingungen. Kubbe überstand die Hölle und setzte sich gegen das Regime durch. Im Oktober 1938 wurde er freigelassen. Er erhielt sogar eine erneute Sondergenehmigung von der Gestapo, sodass er weiterhin Männerkleidung tragen und einen männlichen Vornamen verwenden durfte. Julia Monro erkundet die Spuren dieses bemerkenswerten Transmannes. Kerstin Thost, ebenfalls Aktivistin, enthüllt die bewegende Liebesgeschichte zwischen Nadine Hwang und Nelly Mousset-Vos. Die beiden verband eine unglaubliche Beziehung, die sie durch die dunkelsten Zeiten des Zweiten Weltkrieges trug. Sie lernten sich am Heiligabend 1944 als Insassen im Konzentrationslager Ravensbrück kennen. Nelly, eine belgische Opernsängerin und Widerstandskämpferin, und Nadine, eine Juristin und Pilotin mit chinesischen Wurzeln, fanden inmitten der Grausamkeiten Trost und Halt in ihrer Beziehung. Sie lebten ihre Liebe im Geheimen, unter den extremen Bedingungen des Lagers, trotz der ständigen Gefahr und drohenden Strafen. Es gelang ihnen, zu überleben und sich nach der Befreiung wiederzufinden. Nach dem Krieg lebten sie ihr Glück in Caracas, Venezuela. Doch sie hielten ihre Beziehung geheim. Für Kerstin öffnet Nellys Enkelin Sylvie Bianchi ihr Privatarchiv und offenbart die bewegende Geschichte dieser Liebe. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Mo. 27.01.2025 ZDFinfo Queere Überlebende der NS-Diktatur

Folge 3Für Kurt Brüssow war das Theater ein Safe Space – bis er als Homosexueller denunziert wurde und in den Repressionsapparat der Nazis geriet.Bild: Unbekannt, Archivgeber: Arolsen / ZDFVerfolgt, gebrochen, vergessen? Drei queere Menschen beweisen im NS-Regime Entschlossenheit und großen Mut. Jannik Schümann, Julia Monro und Kerstin Thost suchen nach ihren Spuren. Ein schwuler KZ-Häftling, der überlebte und NS-Belastete zur Rechenschaft zog. Eine Transfrau, die den gewalttätigen Vater erschlug. Eine Rebellin, die für ihre jüdischen Freundinnen alles riskierte. Sie alle stehen im Licht dieser Dokumentation. „Verdorben. Krank. Asozial.“ So brandmarkten die Nationalsozialisten queere Menschen.Schwule Männer wurden nach dem verschärften Paragrafen 175 zu Zehntausenden verurteilt, etwa 15.000 in Konzentrationslager verschleppt. Transpersonen verfolgte man als „geisteskrank“, lesbische Frauen als „asozial“. Für den Film begeben sich Jannik Schümann, Julia Monro und Kerstin Thost erneut auf Spurensuche – und stoßen auf drei außergewöhnliche Lebensgeschichten. Biografien, die von Verfolgung und Erniedrigung, aber auch von Mut, Widerstand und unbändigem Überlebenswillen gezeichnet sind. Die Historikerin Dr. Anna Hájková, Pionierin der queeren Holocaust-Forschung, ordnet die Schicksale historisch ein. Jannik Schümann taucht ein in das Leben von Kurt Brüssow. Der Schauspieler wurde wegen seiner Homosexualität denunziert, dreimal nach Paragraf 175 verurteilt und 1941 ins KZ Auschwitz deportiert. Dort kastrierte ihn ein SS-Arzt zwangsweise. Brüssow überlebte die Hölle nur knapp. Nach dem Krieg wurde aus dem Opfer ein Ankläger: Bei den Münchner Spruchkammern konfrontierte er NS-Täter. Eine Entschädigung als NS-Opfer blieb ihm in der Bundesrepublik jedoch verwehrt, denn seine sexuelle Orientierung galt auch nach 1945 als Verbrechen. Kerstin Thost erforscht im Würzburger Staatsarchiv die Gestapo-Akten von Ilse Totzke. Die Musikerin trug gerne Anzug und Krawatte, verweigerte den Hitlergruß und hielt die Nürnberger Rassengesetze für Unrecht. Trotz Verfolgung durch die Gestapo hielt sie an ihren jüdischen Freundinnen fest – und half ihnen bei der Flucht in die Schweiz. Nach einem missglückten Fluchtversuch wurde sie 1943 ins KZ Ravensbrück deportiert. Nur mit knapper Not überlebte sie. 1995 ehrte die Holocaust-Gedenkstätte „Yad Vashem“ sie als „Gerechte unter den Völkern“. Julia Monro erkundet das Gründerzeitmuseum in Berlin-Mahlsdorf – und taucht ein in das Leben einer außergewöhnlichen Frau. Charlotte von Mahlsdorf sah sich immer als Frau und war fasziniert von der Berliner Gründerzeit. Ihre Identität lebte sie mit Beharrlichkeit. Als Jugendliche erschlug sie ihren gewalttätigen Nazi-Vater, der die Familie mit der Waffe bedrohte. Nach 1945 wurde sie zur Berliner Ikone: Ihr Gründerzeitmuseum bot queeren Menschen in der DDR einen Schutzraum. Durch ihre Autobiografie „Ich bin meine eigene Frau“, verfilmt von Regisseur und queerer Ikone Rosa von Praunheim, wurde sie deutschlandweit bekannt. Drei Schicksale, die zeigen: Selbst unter brutalster Verfolgung bewahrten queere Menschen ihre Identität – und leisteten sogar Widerstand. Gegen ein Regime, das sie auslöschen wollte. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere So. 18.01.2026 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Di. 27.01.2026 ZDFinfo

Erhalte Neuigkeiten zu Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.

Alle Neuigkeiten zu Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur und weiteren Serien

deiner Liste findest du in deinem

persönlichen Feed.